そばは音を立てて啜る?

薬味として刻みネギのほか、あたたかいそばには、お好みで七味唐辛子を、冷たい盛りそば、ざるそばにはわさびを使います。盛り、ざるを頼むと、そばを食べ終わるタイミングで、そば湯というそばを茹でたときに使った湯を出してくれる店が一般的です。このそば湯を使って薄めたつゆを味わうのも、盛りを楽しんだあとの醍醐味でしょう。 食事をするときには音を立てて啜ってはいけないとするのが多くの国のマナーですが、日本のそばとうどんだけは、音を立てて食べてもマナー違反ではありません。これは、空気とともに啜ることで、そばの香りを楽しむためと言われています。

そば誕生の歴史

縄文時代から栽培されていたそば、そばきりの誕生は16~17世紀

そばの歴史は古く、日本では縄文時代から栽培されていました。鎌倉時代には、中国から挽き臼が伝来し、これによってそば粉を製粉することがたやすくなり、そばが盛んに食されるようになります。現在食べられている麺の形態(そばきり)に加工する調理法は、16世紀末~17世紀初頭頃に生まれたと言われています。

引っ越しそば、年越しそばと生活に根付いたそば

江戸時代には、店舗をかまえた蕎麦屋のほかに、屋台の夜そば売りが数多く営業していたと言います。江戸っ子は、そばに対してさまざまなこだわりも持っていました。たとえば、盛りそばはそばの先だけをちょこっとだけつゆに浸して食べる、口に入れたらあまり噛まずに飲み込むなど。これらは、そば本来の味を楽しむためで、こういう食べ方をできるのが「粋」であるとされました。江戸の人々に愛されたそばは、引っ越しの際に隣近所に配る引っ越しそば、細く長く達者で生きられるようにと大晦日に食べられる年越し蕎麦など、日本人の生活の中に深く根付いた食べ物です。

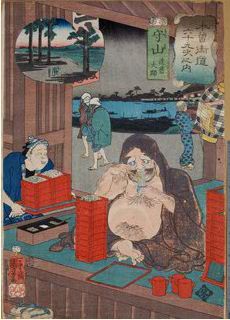

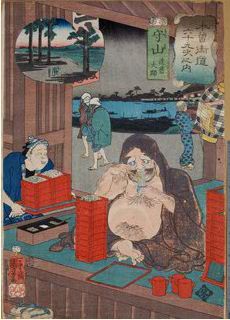

「木曾街道六十九次之内 守山」

「木曾街道六十九次之内 守山」

画:歌川 国芳 嘉永05(1852)

東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

※無断使用禁止